-

马轲 编辑

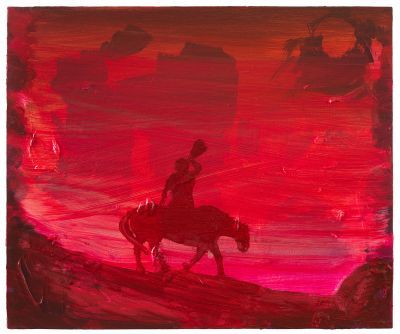

马轲,1970年出生于山东,1990年进入天津美术学院绘画系学习油画,1993年成为第一批罗中立奖学金的获得者,1998至1999年借调文化部赴东北非厄立特里亚援教一年,2005年毕业于中央美术学院油画系第四画室,获硕士学位。现生活与工作于北京。

中文名:马轲

外文名: Ma Ke

国籍:中国

出生地:山东淄博

出生日期:1970年

毕业院校:天津美术学院、中央美术学院

职业:当代艺术家

代表作品:杯弓蛇影、骑马上虚空、异形、狮子与马、西游记系列之玄女

主要成就:罗中立奖学金国家美术·金星奖

代理画廊:北京三远当代艺术中心、慕尼黑Galerie Rüdiger Schöttle、偏锋画廊

分类:当代艺术

马轲在绘画的精神性探索中注入对现实的观照,致使真实在他的作品中转化为某种神秘感,画面中粗粝的线条、深暗的色调、不安的节奏给予了观者强有力的感官刺激,他将这种绘画的方式与内在的感官世界相互映照,探寻和追问多维现实中的“自觉”与“自由”。马轲也是一个比较关注自我状态的画家。关注自我是这个时代共同的特征,但只要稍加比较,就能发现,马轲式的自我表达,既不自恋,也不张狂。实际上,与其说马轲关注的是自我,不如说他更关注与自我陌路相逢的那个世界。面对它,画家总是带着一股久别重逢的惊诧和十二分小心的胆怯。不管在遭遇这个世界时是受了伤害,还是得了恩惠,他总像是拣了一件宝贝,颤栗着双手却又不失果断地走向画布,在那里挖开一个洞,倾诉着只有自己知道的秘密。

与重视图像符号阐释和社会观念表达的流行艺术生产方法不同,马轲在艺术创作中更为关注艺术史范畴的绘画性传承。这种传统的绘画性有一个相对约定俗成的制作规范:包括画面大框架的经营布局、内部元素的构成处理以及色彩、物象象征性的内在引申等等。几个世纪以来,画家们一直依此来界定绘画学科的边界,确立自身精英文化的位置。但是随着20世纪前卫流派的不断推进,整个艺术世界逐渐演化为一个不断反叛的激越时代,公众对日渐庞杂的信息的接受方式正变得愈加被动,相较传统式的静观审读,现代观众需要更直观的视觉刺激和更直白的审美告知。那么,规范化的绘画艺术似乎不再有能力为钝化的民众提供足够的兴奋。主流大众文化鼓励更具庸俗特征的艺术方法,催生更浅显易懂的文化观念和视觉游戏。一些新的表达方式,如现成品装置、行动艺术、图片及多媒体影像,甚至观念化的绘画和雕塑在社会干预方面开始彰显出更直接的力量,这种力量让其在与传统艺术形式的较量中表现出了作为“新艺术”的强势。在新艺术强调实用工具化和狂欢式游戏特征的同时,艺术中传统的美感也被逐步削弱和忽视。以意识形态、视觉刺激和智力游戏置换审美本质,正是当代先锋时尚艺术的一个重要特征。

相较之下,趋于传统“保守”特点的艺术方法让马轲的画作显得平淡、晦涩甚至内敛。从方法接受和技艺传承意义上讲,马轲甚至是这个时代所活跃的以平面图像为主要创作媒介的艺术家中为数不多的“正统”画家。一个当代艺术家怎么能面对巨变中的艺术学科而无动于衷,并在新的市场讯息诱惑下坚守惰性?静观审美经历漫长的漠视和激烈的颠覆之后,马轲依然从众多表达方式中固执地选择了绘画,并承诺从绘画内部衍生艺术的“当代性”。他在每一件作品,每一幅具体画面的构思、修改和呈现,每一个细节的构成、色彩、空间、笔触的处理,甚至是装裱细节的用意和展示效果的想象营造中兑现着他对绘画“当代性”的理解。这样严苛的“专业”制作显然悖于今天艺术大众化的潮流,如果不刻意回避艺术家作为作品生产者的专业意图,忽略其一直坚持探索的绘画内部问题,从更通俗,更流行,也更容易介入当下审美接受的方式来解的话,一幅被更多“艺术处理”过的绘画只能是更疏于触及到群体的经验和记忆,更疏离公众的视觉接受习惯。

个人展览

年份 |

展览名称 |

具体地点 |

地理区域 |

2023 | 持闪电的人 | 南山社 | 西安,中国 |

2022 | 西游记与变形记 | 偏锋画廊 | 北京,中国 |

西游 | Galerie Rüdiger Schöttle | 慕尼黑,德国 | |

2021 |

马轲——明窗 |

KennaXu画廊 |

深圳,中国 |

窟窿——马轲的绘画 |

上海民生现代美术馆 |

上海,中国 | |

2020 |

马轲(Ma Ke) |

三远当代艺术中心 |

北京,中国 |

2018 |

马轲(Ma Ke) |

Galerie Rüdiger Schöttle |

慕尼黑,德国 |

2017 |

丛林III——寻常 |

站台中国当代艺术机构 |

北京,中国 |

2016 |

马轲 |

站台中国当代艺术机构 |

北京,中国 |

2014 |

成语故事——马轲个展 |

Marc Selwyn Fine Art |

洛杉矶,美国 |

2013 |

证据——马轲个展 |

站台中国当代艺术机构空间 |

香港,中国 |

2012 |

杯弓蛇影——马轲个展 |

站台中国当代艺术机构A空间 |

北京,中国 |

2008 |

“那光必使你抬头”马轲新作展 |

根尚国际艺术空间 |

北京,中国 |

2006 |

马轲制造 |

上海美术馆 |

上海,中国 |

2004 |

马轲作品个展 |

愚自乐园艺术空间画廊 |

北京,中国 |

2001 |

马轲风景作品展 |

唐风画廊 |

天津,中国 |

1999 |

马轲作品展 |

天津美术学院展览馆 |

天津,中国 |

群体展览

年份 |

展览名称 |

具体地点 |

地理区域 | |

2023 | 坐标:2000 年以来的绘画之变 | 山西省当代美术馆 | 太原,中国 | |

2022 | 绘画的故事:以个人为叙事的中国绘画史 | 壹美美术馆 | 北京,中国 | |

颂之回响 | 颂艺术中心 | 北京,中国 | ||

渡——非具象研究展 | 金杜艺术中心 | 北京,中国 | ||

循环往复的时间:三尚系列收藏展 | 三远当代艺术馆 | 杭州,中国 | ||

2022 |

绘画的故事——以个人为叙事的中国绘画史 |

壹美美术馆 |

北京,中国 | |

起落有时 |

中国艺术研究院油画院 |

北京,中国 | ||

2021 |

中国当代艺术年鉴展(上海)2020 |

上海多伦现代美术馆 |

上海,中国 | |

Listing |

偏锋画廊 |

北京,中国 | ||

三远当代艺术@2021艺术北京当代艺术博览会 |

全国农业展览馆 |

北京,中国 | ||

2021迎春画展 |

站台中国-droom项目空间 站台中国当代艺术机构站台中国当代艺术机构 |

北京,中国 | ||

2020 |

时间的秩序 |

HdM 画廊 |

北京,中国 | |

站台中国十五周年特展 |

站台中国当代艺术机构 |

北京,中国 | ||

介入与再造 |

广东美术馆 |

广州,中国 | ||

2019 |

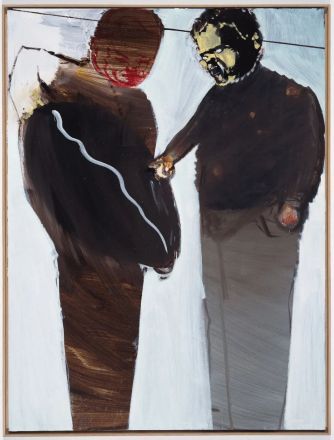

Pal |

布面油画 |

200×200cm | |

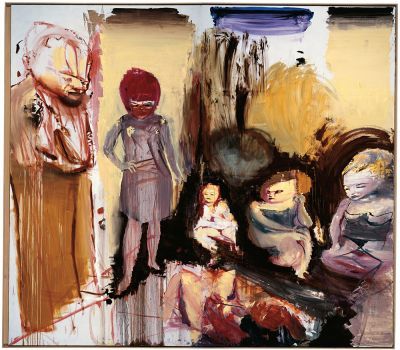

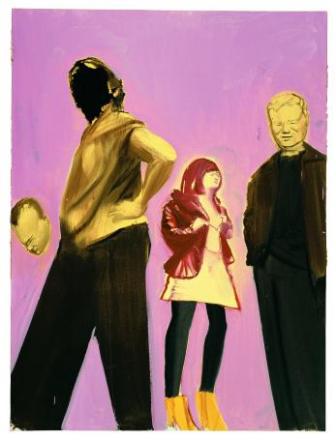

异性 |

|

布面油画 |

200×200cm | |

酒神系列 |

|

布面油画 |

尺寸多样 | |

呼唤 |

|

布面油画 |

240×208cm |

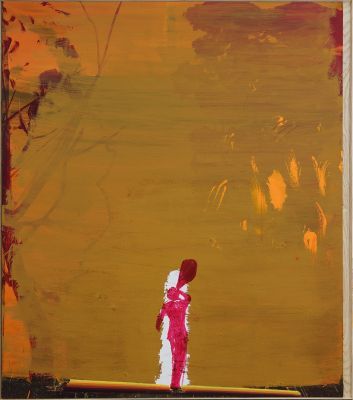

2015 |

彼岸 |

|

布面油画 |

245×200cm | 2014 |

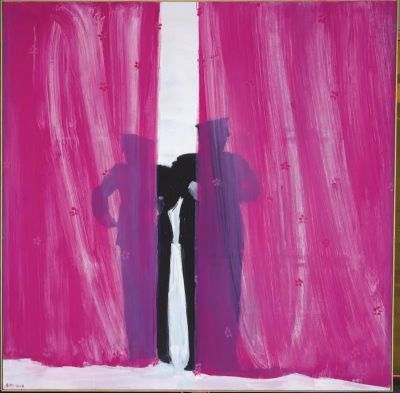

幕后游戏 |

|

布面油画 |

200×200cm | |

云端 |

|

布面油画 |

378×416cm | |

游戏 |

|

布面油画 |

90×140cm | |

雾霾(二) |

|

布面油画 |

40×50cm | |

测量 |

|

布面油画 |

285×210cm | 2013 |

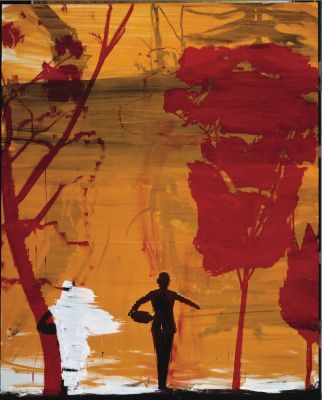

黄昏 |

|

布面油画 |

219×390cm | |

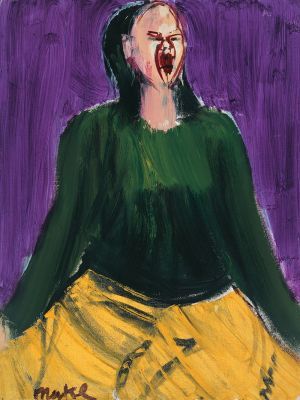

咆哮 |

|

布面油画 |

200×200cm | |

证据 |

|

布面油画 |

200×200cm | |

沙尘暴 |

|

布面油画 |

219×390cm | 2012 |

游戏 |

|

布面油画 |

390×438cm | |

围观 |

|

布面油画 |

390×438cm | |

杯弓蛇影 |

|

布面油画 |

150×200cm | 2011 |

玩偶 |

|

布面油画 |

150×200cm | |

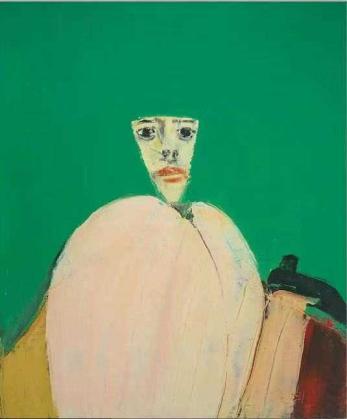

青春(三) |

|

布面油画 |

200×150cm |

2010 |

人物 |

|

布面油画 |

200×254cm | 2009 |

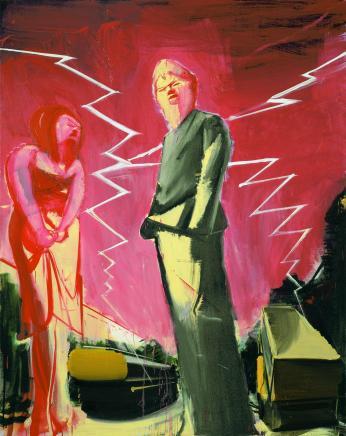

闪电 |

|

布面油画 |

200×150cm | |

吹喇叭 |

|

布面油画 |

200×150cm |

2008 |

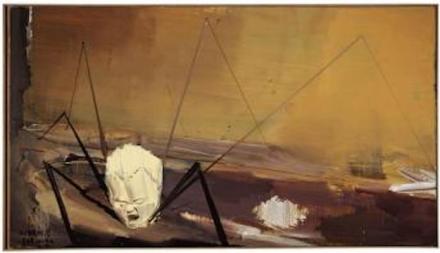

成语故事之捕风捉影 |

|

布面油画 |

180×240cm | 2007 |

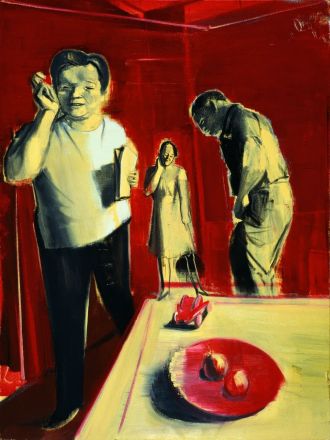

三个人和两个桃子 |

|

布面油画 |

200×150cm | |

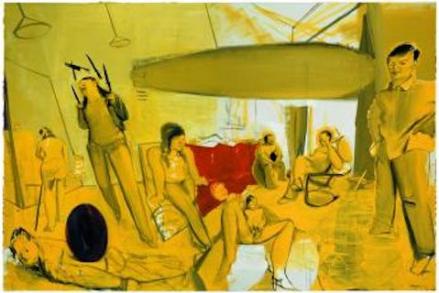

室内 |

|

布面油画 |

240×360cm | |

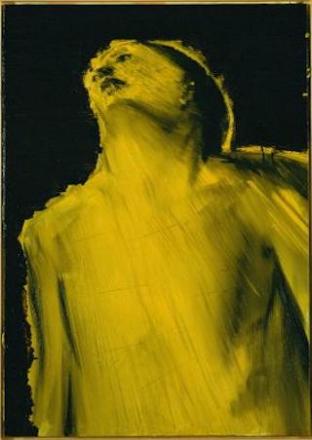

光芒 |

|

布面油画 |

70×100cm | |

奔跑的马 |

|

布面油画 |

200×150cm | 2006 |

女 |

|

纸本水彩 |

105×75cm | |

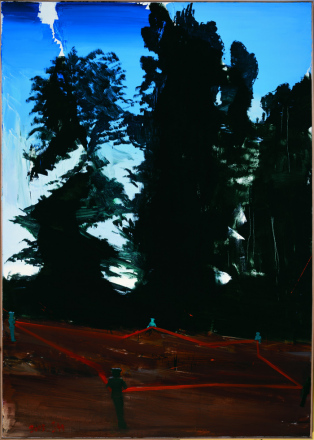

夜晚 |

|

布面油画 |

200×150cm | |

肖像 |

|

布面油画 |

80×60cm | |

我的马 |

|

布面油画 |

150×200cm |

2004 |

海 |

|

布面油画 |

150×200cm | 2003 |

读书的人 |

|

布面油画 |

200×150cm | |

气球 |

|

布面油画 |

59×72 cm |

2002 |

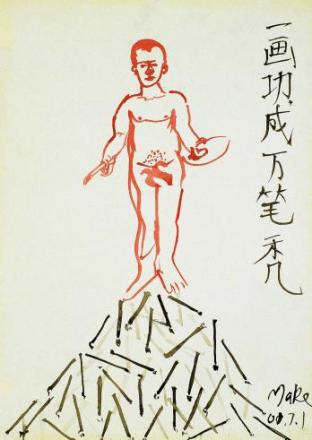

一画功成万笔秃 |

|

纸本水彩 |

32×24cm | 2001 |

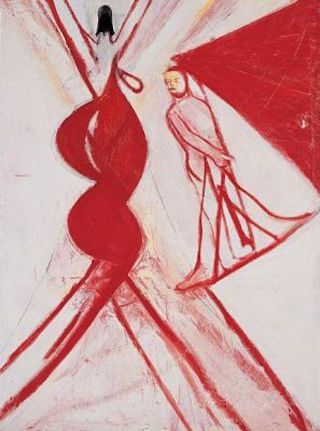

舞 |

|

布面油画 |

200×143cm | |

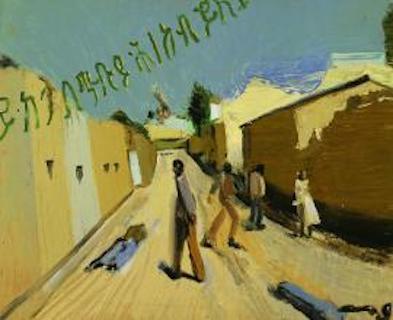

街道 |

|

布面油画 |

59×72 cm | 2000 |

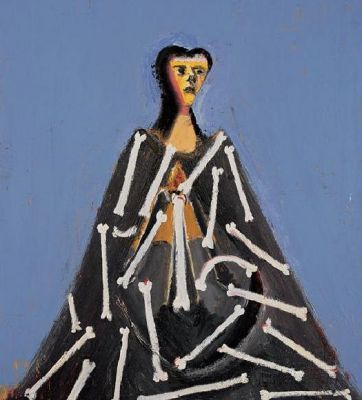

骨头 |

|

板面油画 |

72×59cm | |

吸烟者 |

|

布面油画 |

80×60cm | 1999 |

一将功成万骨枯 |

|

布面油画 |

200×150cm | |

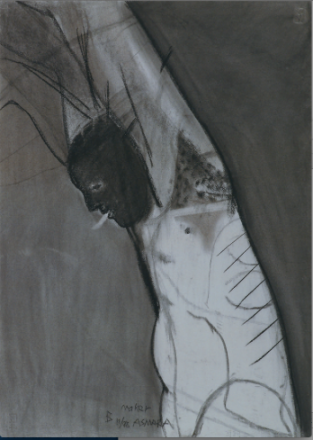

呼吸 |

|

纸本素描 |

50×70cm |

1998 |

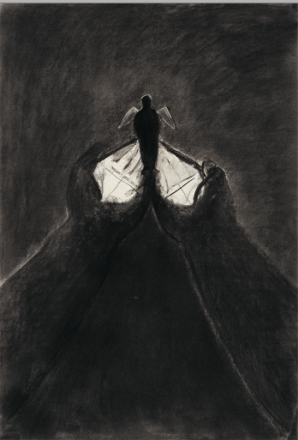

天使 |

|

纸本素描 |

55×75cm | 1997 |

炯炯有神.布面油画 |

|

布面油画 |

59×72cm | |

惘 |

|

布面油画 |

59×72cm | |

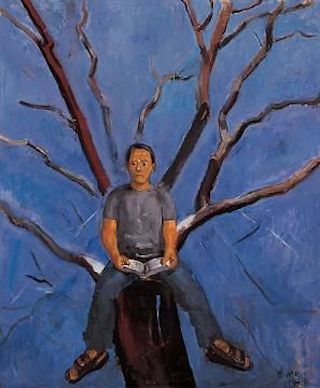

坐在树上的读书人 |

|

布面油画 |

180×150cm |

1996 |

出版时间 |

出版物 |

出版社/机构 |

2010 |

中国当代艺术家画库——马轲 |

湖南美术出版社 |

2008 |

杯弓蛇影:马轲作品集 |

河北教育出版社 |

2007 |

当代艺术:马轲 |

河北教育出版社 |

2006 |

马轲制造 马轲作品选 |

中国美术学院出版社 |

中国当代艺术家画传——马轲 |

河北教育出版社 |

凯伦·史密斯(OCAT西安馆执行馆长、艺术史学者、策展人)

画家——即便在今天几乎已是一个过时的称谓——但是,马轲就是一位画家,一个可以倾其所有溢美之词的画家,我们甚至可以将他描述成中国第一个真正意义上的“现代主义画家”。尽管,马轲在绘画内容和叙事风格上与现代主义极为接近,但是,在绘画所关心的问题上,他的作品有着第二次世界大战前欧洲画家的影子,彼时,那些画家正挑战如何在画布上铺陈出一个正在变化且动乱不堪的世界,并在试图打破艺术史的线性轨迹的同时努力寻找自己的绘画语言,他们仿佛是有着完全抽象概念的结构主义的终结,是康定斯基(Kangdinsky)和克利(Klee)的衰败,更是杜尚(Duchamp)的崛起。对一个具象主义画家来说,二十世纪中叶,毕加索(Picasso)之后,路在何方?即使是超现实主义,它在形式上看上去也处于一个倒退的阶段,即便在内容上尚未如此。这也是英国画家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)曾经试图解决的一个问题。在马轲的作品中,在他早期的绘画语言和风格发展中可以明显看出他已意识到毕加索以及超级现实主义画家们试图解决的问题,并得出了一个与培根类似的结论。在绘制一幅作品的过程中,绘画作为一个结构方法和语言应用应该和马轲探索的社会问题一样给予足够的重视。因此,说马轲是一个现代主义画家意在指出他对艺术语言演变的知觉性,以及身为21世纪初的画家(几乎比毕加索足足晚了一个世纪),他对如此的存在所发起的一个挑战。

卢迎华(北京中间美术馆馆长、澳大利亚墨尔本大学艺术史博士)

在过去近几年的创作中,马轲渐渐减少在画面中建构可供解释的逻辑关系,他转向使用点、线、面、球体、椎体等几何形体来构成兔子、狮子、人体等单一的平面形象,颜色也更趋单色,粉红或灰色是新画中常见的色谱。我们更加无从从意义的层面去阐释这些画。除了在画面中引入一些反复出现的形状和符号以外,颜色、形状、线条和笔触,这些现代主义逻辑中的艺术特征是马轲自我表达的重要修辞手段。自1990年代以来,他就不断地借道毕加索和立体派来挣脱写实绘画和自然主义风格的途径。为此,他总在他的画里“涂来涂去、改来改去”,采用的是一种他称为“横向徘徊”的绘画方式。作画时,马轲通过笔触解构形象,不断塑造又推翻重来,强化作品与对象的陌生感和距离感。多次反复刮掉涂抹使画面色彩与肌理越发饱满,赋予画面极强烈的视觉冲击力。他意识到,“如今绘画是个动词,画家参与进来。”因此,他画画是为了建立绘画的本体、空间、秩序和逻辑,他认为这些要素是绘画语言产生的必经之路,而绘画语言的产生才是绘画完成的时刻。

段君(艺术批评人)

迄今为止,马轲的绘画生涯就是一个不断自我解放的过程,对绘画的解放则是马轲无意中的贡献。他的作品与所谓的年代特质无关,批评界对绘画群体以出生年代划分的粗暴方式,在很大程度上带有功利主义色彩和牵强附会之嫌:除了强行植入,也先验地规定了一些莫须有的年代特征。天生反感既定模式的马轲,从一开始就自觉或不自觉地远离了这些群体,他讨论的是关于生命的永恒性课题。所以马轲的作品很难归类,也很难纳入艺术史的主题进行叙述,这一点是有目共睹的。任何将他勉强划入某一种风格或主义的做法,都将有损他作品的完整性,并伤害到他在画作中融入的细腻感觉。

让人称道的是,马轲的作品在被阅读时,形体、色彩和空间三要素会自动运行,仿佛艺术家内心的活动因子寄寓其上,很少有画家能做到这一步。马轲知道怎样加深色彩和拓展空间,色彩和空间在他那里不仅是一种能量,更是画家内心的节奏,形体则顽强地展示着人类的尊严。

陈岸瑛(清华大学美术学院教授)

马轲是一个比较关注自我状态的画家。关注自我是这个时代共同的特征,但只要稍加比较,就能发现,马轲式的自我表达,既不自恋,也不张狂。实际上,与其说马轲关注的是自我,不如说他更关注与自我陌路相逢的那个世界。面对它,画家总是带着一股久别重逢的惊诧和十二分小心的胆怯。不管在遭遇这个世界时是受了伤害,还是得了恩惠,他总像是拣了一件宝贝,颤栗着双手却又不失果断地走向画布,在那里挖开一个洞,倾诉着只有自己知道的秘密。

塔中人、黑衣修士、支肘罗汉、大海上的读书人……

马轲画中这些阒然远离尘嚣的形象,多少带有点夫子自道的味道。修行的道路是漫长的,但是江湖也同样险恶。在出世和入世之间,马轲时常感到彷徨。绘画仿佛是这两个世界之间的临界点,既抵御了外界的浑浊,又开启了通往尘世的秘道。马轲经常处于这种临界状态,这使他的身体器官变得异常敏感,同时也使他的画充满了张力。

陶咏白(中国艺术学院院美术研究所研究员、中国美术家协会会员、北京妇女理论研究会会员,世界华人艺术家协会理事)

出生在70年代的马轲,被称为“新生代”画家。他的画既有具象的写实,更有意象、心象随机的抒写,游弋在具象与抽象之间获得表现的更大空间,却又始终在观念的渗入中寻求着某种社会内涵和生存意义。把自己的人生体验,视觉经验和幻觉世界的形形式式,用象征性手法,激起观者心灵的震颤和联翩的浮想。

孙建平(天津美术学院绘画系讲师、中国美术家协会会员)

马轲一直在默默地画着他自己想画的东西,他总在变,我曾可惜他不去发挥自己那么好的造型功力,而毅然转向抽象观念性绘画。..我知道马轲现 在的作品也是他一个过程,只是显示了他的艺术追求的一个方向,他还会往前走的,当然是越来越成熟。

魏运成(艺术家)

在20世纪70年代出生的青年画家中,马柯使我结识的最具执著精神者。马轲是个级具智慧和才情的艺术家,涉猎广泛而又能究其深刻,对“传统”有自我的阐释。对“世界”有独特的洞察,对人生价值有较深的觉悟,对艺术有异样的切入方式。

孟禄新(艺术批评家)

马钶的画给我的直观印象是学者化的,或者说是文人化的;是诗意的,或者说是意象的。学者的感觉是因为画面中时时流露出某种自我内省的状态,以及对绘画语言严谨、细腻、优雅的处理,对某种风格传统与文化内涵的关注;诗意的印象来自于一种毫无拘束的自由的空间处理,来自充满私密性隐喻的符号表达和随机的跟着感觉走的绘画方式。

义丰博士(中国艺术研究院博士)

迦陵频迦是佛经中一种人头羽身的吉祥鸟,凭借阿弥陀佛的愿力所化成;迦陵还没出生在壳中就能唱歌,所发出的歌声被惊为法音。马轲早期的作品中,出现好几幅富有迦陵寓意的作品,如《美丽的声音》、《美丽的人体》,…将人与翅膀作象征性美妙的结合,展现他即将破壳而出,弘扬大道,自由飞翔的愿景。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

异性

异性 酒神系列

酒神系列 呼唤

呼唤 彼岸

彼岸 幕后游戏

幕后游戏 云端

云端 游戏

游戏 雾霾(二)

雾霾(二) 测量

测量 黄昏

黄昏 咆哮

咆哮 证据

证据 沙尘暴

沙尘暴 游戏

游戏 围观

围观 杯弓蛇影

杯弓蛇影 玩偶

玩偶 青春(三)

青春(三) 人物

人物 闪电

闪电 吹喇叭

吹喇叭 成语故事之捕风捉影

成语故事之捕风捉影 三个人和两个桃子

三个人和两个桃子 室内

室内 光芒

光芒 奔跑的马

奔跑的马 女

女 夜晚

夜晚 肖像

肖像 我的马

我的马 海

海 读书的人

读书的人 气球

气球 一画功成万笔秃

一画功成万笔秃 舞

舞 街道

街道 骨头

骨头 吸烟者

吸烟者 一将功成万骨枯

一将功成万骨枯 呼吸

呼吸 天使

天使 炯炯有神.布面油画

炯炯有神.布面油画 惘

惘 坐在树上的读书人

坐在树上的读书人