-

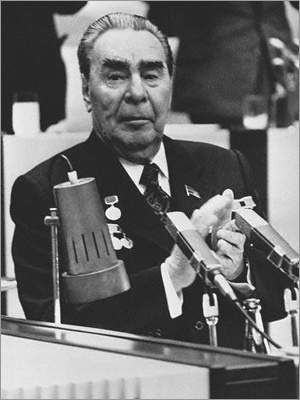

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫 编辑

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫(俄罗斯语:Леони́д Ильи́ч Бре́жнев;乌克兰语:Леоні́д Іллі́ч Бре́жнєв,英语:Leonid Ilyich Brezhnev,1906年12月19日【俄旧历12月6日】-1982年11月10日),祖籍库尔斯克州 ,1906年12月19日出生于第聂伯罗捷尔任斯克,苏联政治家。曾任苏联共产党中央委员会总书记、苏联最高苏维埃主席团主席、苏联国防会议主席,被授予元帅军衔。

1931年,勃列日涅夫加入苏联共产党,第二次世界大战时是乌克兰第4方面军政治部主任。1964年10月14日,参与推翻尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫的政变,继任苏共最高领导人。1964年至1982年在任期间,苏联的军事力量大大增强,核武器的数量超过美国,使苏联历史性地成为军事上的超级强国。对社会主义国家,他推行有限主权论,推出了勃列日涅夫主义。执政后期,经济改革趋于保守,大搞个人崇拜,苏联经济陷于停滞。 1982年11月10日,勃列日涅夫因心脏病卒于莫斯科,终年76岁,安葬在列宁墓后。

1991年版吉尼斯世界纪录称,勃列日涅夫是“世界获奖章最多的人”,共获得苏联勋章十五枚、奖章十八枚,外国勋章四十二枚、奖章二十九枚。其中,苏联最高军功章“胜利勋章”和波兰“勇士勋章”于戈尔巴乔夫改革年代被剥夺。

中文名:列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫

外文名:俄罗斯语:Леони́д Ильи́ч Бре́жнев乌克兰语:Леоні́д Іллі́ч Бре́жнєв英语:Leonid Ilyich Brezhnev

国籍:苏联

民族:俄罗斯人

出生地:乌克兰-第聂伯罗捷尔任斯克

出生日期:1906年12月19日(俄旧历12月6日)

逝世日期:1982年11月10日

毕业院校:莫斯科农业大学冶金学院

代表作品:遵循列宁的方针1-6卷、小地、复兴、垦荒地、回忆录

职务:苏联党政军最高领导人

主要成就:获苏联元帅军衔担任苏联共产党中央委员会总书记领导苏联在美苏争霸中占优

信仰:共产主义

妻子:维多利亚·勃列日涅娃

早年经历

孩童时代的勃列日涅夫

孩童时代的勃列日涅夫

1906年12月19日,勃列日涅夫出生于卡门斯考耶(今乌克兰第聂伯罗捷尔任斯克)。他祖籍库尔斯克州斯特列茨克县勃列日涅沃村,祖父在19世纪末迁徙至卡门斯考耶。父亲伊利亚和两个儿子在轧钢厂工作。

1915年,考上本镇男子古典中学预备班。

1921年夏,中学毕业。

1921~1923年,随父亲在卡门斯考耶冶金厂做工。

1923年,考取库尔斯克土地规划、土壤改良中等技术学校。同年加入共青团。

1927年,4年学业期满毕业。

地方任职

1927~1930年,在斯维尔德洛夫斯克州的比塞特任县执行委员会农业部部长、执行委员会副主席;在斯维尔德洛夫斯克市任乌拉尔州农业部副部长。

1930年在莫斯科农业大学学习。

1931年10月,加入苏联共产党。在卡门斯科耶冶金学院夜校学习,并同时在冶金厂做工,任冶金学院党组织组织委员。同年应征入伍。

1935年,毕业于冶金学院,获工学士学位以及冶金工程师职称;5月,任第聂伯罗捷尔任斯克市苏维埃副主席。

勃列日涅夫(右)和铁托在一起打猎

勃列日涅夫(右)和铁托在一起打猎

1939年,年仅33岁的勃氏就担任了第聂伯罗彼得罗夫斯克州党委书记。

1940年,任第聂伯罗彼得罗夫斯克负责国防事务的州委书记,团政委。

1941年7月,入伍;同月,任南方方面军政治部第一副主任,旅政委。

1942年4月,在第18集团军任政治部主任;10月,获上校军衔。

1944年,获少将军衔。

1945年4月,任乌克兰第四方面军政治部主任。

1946年,任扎波罗热州委第一书记。

1947年11月,任第聂伯罗彼得罗夫斯克州委第一书记。

1950年3月,任苏联最高苏维埃代表;7月任摩尔达维亚党中央第一书记。

1953年3月,任海军部政治部主任,领中将军衔。

1952年起,担任苏共中央书记,并深得斯大林赏识。

1954年2月,任哈萨克党中央第二书记。

1955年8月,任哈萨克党中央第一书记。

升迁中央

1942年,战场上的勃列日涅夫(右)

1942年,战场上的勃列日涅夫(右)

1957年6月,任苏共中央主席团委员。

1958年,任苏联共产党俄罗斯联邦局副主席。

1960年5月,被任命为最高苏维埃主席团主席。

1961年12月,获社会主义劳动英雄称号。

问鼎苏共

勃列日涅夫签署限制导弹条约

勃列日涅夫签署限制导弹条约

赫鲁晓夫改革未见显著成效,尤其是将苏共在地方的机关分为管工业和农业两种组织引起了苏共党内的不满。以谢列平、谢米恰斯内为首的“少壮派”开始策划推翻赫鲁晓夫,勃列日涅夫加入其中。1964年10月11日,苏共中央主席团召开了讨论撤换赫鲁晓夫的会议。谢米恰斯内负责的国家安全委员会对赫采取了特殊的保安措施,从最初的预备会议开始起,到14日最后决议通过为止,对赫鲁晓夫进行了隔离。10月11日,勃列日涅夫在莫斯科和赫鲁晓夫通了个电话,通知他主席团正在开会,说主要讨论赫鲁晓夫关于划分农业机构的计划草案。赫鲁晓夫起初拒绝在如此仓促的情况下返回莫斯科参加会议。隔了一段时间,勃列日涅夫再度用电话通知赫鲁晓夫,如他拒绝前来莫斯科,主席团将在他缺席的情况下开会。讨论议事日程,这样赫鲁晓夫才同意去莫斯科。10月12日,苏共中央主席团会议召开,一直进行到10月13日深夜。米高扬说服了赫鲁晓夫,要他自愿递交退休声明,即后来在报上发表的辞职申请书,称赫鲁晓夫因年龄和健康原因,已根据本人要求被解除职务。10月14日,苏共中央主席团会议一致通过了撤销赫鲁晓夫的第一书记和部长会议主席职务,以及职消他的中央委员资格的提案,并选举勃列日涅夫为苏共中央第一书记,柯西金为部长会议主席。 12月,勃列日涅夫接任苏联宪法委员会主席。

1965年10月,第六届最高苏维埃举行第六次会议,被选为最高苏维埃主席团委员;11月,访问民主德国。

1966年3月,苏共举行第二十三次代表大会,在这次代表大会上被选为苏共中央总书记。

1968年4月,苏共中央举行全会,会上作了《关于国际形势的迫切问题和苏共为世界共产主义运动的团结而斗争》的报告;8月,与捷、波、民德、保、匈领导人在布拉迪斯拉发会晤之后,苏共中央全会于19日决定对捷进行军事干涉。

风烛残年的勃列日涅夫(右)

风烛残年的勃列日涅夫(右)

1971年3月,苏共举行第二十四次代表大会,会上作了总结报告;4月,苏共举行第一次中央全会,选举他为总书记。

1972年4月,美国总统尼克松访苏,勃列日涅夫与尼克松签署了第一阶段限制战略武器谈判的两项协议等文件;10月,言论集《遵循列宁主义的方针》第三卷出版;11月,又一言论集题为《苏共为一切革命力量和爱好和平力量的团结而斗争》出版。

1973年5月,获得“加强国际和平列宁奖金”;9月,勃列日涅夫于1964-1972年发表的言论集《关于苏共和苏维埃国家的对外政策》出版。

大权独揽

1974年11月,与美国总统福特在符拉迪沃斯托克会谈,并第一次“中风”;同月,率团访问蒙古,参加蒙古人民革命党第三次代表大会及蒙古人民共和国成立50周年庆祝活动,再次“中风”。

1976年2月,在苏共第二十五次代表大会上作总结报告,代表大会结束时,被选为苏共中央总书记;5月,被苏联最高苏维埃主席团授予苏联元帅军衔;12月,在70寿辰时,苏共中央、最高苏维埃主席团和部长会议联合给勃列日涅夫写贺信。最高苏维埃主席团授予他第五枚列宁勋章、第二枚苏联英雄金星奖章和荣誉武器。

寿终正寝的勃列日涅夫

寿终正寝的勃列日涅夫

1978年3月,被授予胜利勋章;8月,致函美国总统卡特、联邦德国总理施密特及其他西方国家领导人,表示愿同西方就削减欧洲中程导弹问题进行谈判。

1979年12月,为除掉不受苏联欢迎的阿富汗阿明政府,勃列日涅夫决定实施南下战略,派遣8万多人的现代化军队,大举侵入阿富汗。

1980年6月,访问哈萨克苏维埃社会主义共和国,因神志不清,在招待会上“忘记自己到了什么地方,为什么来到这里”,刚落座就离开,留下诸多哈萨克斯坦政要面面相觑。1980年7月,出席遭86个国家联合抵制的1980年莫斯科奥运会开幕式,宣布奥运会开幕。

1981年2月,再度当选为苏共中央总书记。

1982年11月10日,在多年痼疾之后爆发心脏病,勃列日涅夫于莫斯科库图佐夫大街自己的寓所内突然逝世,享年76岁。

经济

综述

勃列日涅夫

勃列日涅夫

但是,勃列日涅夫时期的经济改革对苏联长期以来实行的高度集中的计划命令式的经济管理体制等历史遗留问题没有得到根本性的变革,没有能够解决苏联经济如何持续增长这一实质性问题,到20世纪70年代后半期,苏联的经济增长速度慢了下来,苏联的经济体制不适应生产力发展要求的弊端日益暴露。究其原因:其一,对于在社会主义条件下,市场机制调节经济的作用缺乏认识;其二,“新经济体制”改革的中断,官僚主义、平均主义严重。

经济数据

70年代的苏联工人

70年代的苏联工人

正是在这段时期里,苏联的经济实力翻了一番,苏美之间在经济实力上的差距进一步缩小。这段时期,苏联人民生活水平也有提高。1965年苏联国家职工月平均工资为96.5卢布,1981年则提高到172.7卢布;1965年苏联集体农庄庄员月平均劳动报酬为51.3卢布,1981年提高到120.6卢布。此外,苏联人均居住面积由1965年的10平方米,提高到1981年的13平方米。

经济建设

70年代的苏联住宅楼

70年代的苏联住宅楼

1967年11月,他首次提出“发达社会主义”的概念,宣称,苏联已“建成发达的社会主义社会”,即“各尽所能,按劳付酬的原则占统治地位的社会”。1977年,他进一步阐述说,“成熟的发达的社会主义阶段,是从资本主义走向共产主义道路上一个相当长的发展阶段”,这个社会的宗旨是“依靠强大的先进工业,依靠大规模的高度机械化农业,把越来越充分地满足公民的多方面需要作为社会发展的直接的主要目标。”

此外,勃列日涅夫认为“发展重工业,过去和现在都是苏联经济政策的不变原则”,是完成一切国民经济任务的前提。为此,他把85%以上的工业投资用于发展重工业。

政治

勃列日涅夫(中)视察时售货员交谈

勃列日涅夫(中)视察时售货员交谈

1965年6月,勃列日涅夫取消了经济行政区各级国民经济委员会和部门性国家委员会,成立了全苏和加盟共和国各部。1966年苏共23大,将中央主席团改名为中央政治局,设中央总书记来代替中央第一书记,恢复了苏共19大以前中央领导机构及中央最高领导职务的称谓。

勃列日涅夫还延续了官僚们以往的要求,废除了苏共中央委员会和党委会每次改选必须更换1/3成员的做法,并保证要使干部得到尊重(《叶利钦自传》),并且享受特权的干部范围有所扩大,特权种类日益增多。勃列日涅夫上台后的第一年,地方党委书记只更换了9%,14个加盟共和国书记只更换了2个。从苏共23大到26大,苏共中央委员会实际连任率达到90%。这种干部队伍超常规的“稳定”,造成了高层机关长期无法输入新鲜血液,造成这些机关陷入“严重的停滞”,成为一潭死水,不可避免地出现了“老人政治”局面。干部轮换制被取消,使得领导体制僵化和干部队伍老化。这个时期苏联各级领导班子变动极小,特别是最高领导层,处于一种超稳定状态;这段时期,还增加了许多新的管理机构,机构扩充明显,办公人员增多;苏联社会贪污腐败的深度、广度都是以往无法比拟的,这是斯大林时代腐败的继续深化和发展。在勃烈日涅夫日益腐败的统治下,“苏共许多州委书记、边疆区委书记和中央委员都卷入肮脏的勾当,赠送贵重礼品,包括赠送给总书记,被认为是正当的。一到节日前夕机要通信部门就忙得不可开交,分送从南方各地给总书记和政治局委员们寄来的盒子。”(《戈尔巴乔夫沉浮录》) 此外,勃列日涅夫带头以权谋私大搞裙带之风,使得利益集团迅速发展,包括部门、地区型的利益集团;帮派型的利益集团,如“第聂伯罗彼得罗夫斯克帮”;特权阶层利益集团。

大权独揽的勃列日涅夫

大权独揽的勃列日涅夫

另外,在其任内,对斯大林的评价也逐渐肯定了一些,允许在宣传和文艺作品中正面提到斯大林,并在斯大林的墓前设置了半身胸像。他本人曾称颂“斯大林为首的国防委员会领导了反击敌人的一切行动”,“在动员苏联所有力量方面做了大量工作”。

社会

勃列日涅夫1947年时的护照

勃列日涅夫1947年时的护照

文化

勃列日涅夫执政后加强了对文化意识形态的控制。1971年,在苏共二十四大会议上,勃列日涅夫强调文化意识形态必须要符合“发达社会主义”理论纲领的要求,并将此要求写进苏联《宪法》中。勃列日涅夫多次强调社会主义文化与资本主义文化的绝对独立,任何揭示问题、矛盾的文学作品都将被批判。与此同时,在勃列日涅夫的执政期间,他还对出版领域进行了严格的监管,任何与党的方针政策不一致的作品及批判斯大林的作品都被查禁或删改。此外,勃列日涅夫在1966年5月撤消了苏共中央意识形态委员会,成立了苏共中央宣传部、文化部及科学与学校部。其中,苏共中央宣传部下设的13个机构监管了文化意识形态的所有领域。在勃列日涅夫的授意下的发生在1966年的对作家尤利·丹尼尔和西尼耶夫斯基的审判标志着压制性文化政策的回归。

民族

勃列日涅夫执政后推动了为少数民族平反的进程,他陆续为少数民族政治家、知识分子等少数民族人士平反。然而,勃列日涅夫执政时期推行的“大俄罗斯沙文主义”及“大俄罗斯中心论”严重伤害了少数民族的民族情感。执政期间,勃列日涅夫实施的民族优惠政策与拉平政策不但没有缓和民族矛盾,反而引发了发达民族和少数民族之间的矛盾。与此同时,勃列日涅夫制定的多项移民政策引发了俄罗斯族与原居住地民族之间的矛盾。

军事

勃列日涅夫(右)与美国总统卡特签订条约

勃列日涅夫(右)与美国总统卡特签订条约

苏联军事实力的迅速膨胀,逐步改变了美苏军事力量的对比。勃列日涅夫执政期间,苏联海军在由近海防御舰队扩建为一支具有远洋作战能力的武装力量;战略核武器方面,拥有洲际弹道导弹1300枚,首次超过了美国1054枚洲际弹道导弹的数量。70年代初,美苏军事力量基本达到均衡,此后日益朝着有利于苏联的方向发展。这样,苏联只花了不足10年的时间就取得了对美国的战略均势地位,步入超级大国行列。苏美在军事力量上的势均力敌,进一步加剧了双方在全球范围内的争霸。

尽管勃列日涅夫后来与美国总统尼克松签署了《限制反弹道导弹防卫系统条约》、《限制进攻性战略武器的某些措施的临时协定》等缓和军备竞赛的协议。然而两国关系却没有就此走上缓和轨道,反而由于勃列日涅夫在1979年悍然发动入侵阿富汗的战争而陷入了全面对抗。而正是勃氏发动的这场旷日持久的侵略战争最终耗尽了苏联的发展动力。

外交

有限主权

勃列日涅夫(右三)与南斯拉夫领导人铁托

勃列日涅夫(右三)与南斯拉夫领导人铁托

1968年苏联入侵捷克斯洛伐克镇压布拉格之春,不久勃列日涅夫就推出了有限主权论,为其侵略捷克斯洛伐克的行为作辩护。他认为,当国内外社会主义敌人直接行动威胁社会主义阵营的共同利益的时候,就要以“军事方式援助兄弟国家来消除这种威胁的行动”。1970年6月,勃列日涅夫对苏联选民讲话时说:“苏联是个位于欧洲和亚洲广阔区域上的社会主义国家。这就使我国的对外活动负有特殊的责任。而我们也不能回避这一责任”。

勃列日涅夫任职期间,在有限主权论的指导下,苏联对外进行了一系列的势力范围扩张活动,包括:1969年3月和8月侵犯中国领土珍宝岛和铁列克提地区,1979年12月出兵入侵阿富汗等等步骤。勃列日涅夫所推行的霸权主义招致南斯拉夫共产主义者联盟、罗马尼亚、中国等国家共产党领导人的批判。

缓和战略

勃列日涅夫(左二)与美国总统尼克松(右)

勃列日涅夫(左二)与美国总统尼克松(右)

在“缓和”政策正式确立之后,苏联利用当时美国深陷越战泥淖、国内“新孤立主义”思潮兴起及西方发生经济危机等一系列有利于苏联机会,大搞“缓和”外交,不但顺利解决了多年悬而未决的欧洲边界问题和柏林问题,还成功组织召开了“欧洲安全与合作会议”。“欧洲安全与合作会议”形成的“赫尔辛基精神”更是勃列日涅夫“缓和”外交取得的巅峰之作。

勃列日涅夫(左)与美国总统尼克松(右)

勃列日涅夫(左)与美国总统尼克松(右)

1972年5月22-30日,尼克松、基辛格访问莫斯科,同勃列日涅夫进行最高首脑会唔之后,东西方关系得到很大改善,友好对话开始代替了剧烈对抗。苏联与西方国家的经济交往明显增多:苏联同西方的贸易额由1970年的46亿卢布增至1980年316亿卢布,前后增长6倍;1964-1970年,苏从西方得到的长期贷款仅38亿美元左右,而1971-1980年间,贷款额增至300多亿美元。可见苏联凭借推行“缓和”政策获得了在与西方直接对抗中前所未有的好处。

全球出击

勃列日涅夫(中左)与古巴领导人卡斯特罗

勃列日涅夫(中左)与古巴领导人卡斯特罗

随着国家经济实力的提升、军事实力的膨胀以及国际形势有利于苏联的发展,到70年代中期,苏联的国家战略开始转向进攻性战略,其战略类型包括:

第一,建立盟约关系网。1971年5月,与埃及签订《苏埃友好合作条约》,向其提供50亿美元的经济、军事援助,派遣军事专家顾问达18000多人;同年8月,与印度缔结《苏印友好合作条约》之后不到两个月,印度即入侵巴基斯坦,并占领了东巴基斯坦,在这一过程中苏联向印度提供了大量的武器装备;1978年11月,与越南签订《苏越友好合作条约》,缔约后不到一个月,越南便入侵柬埔寨,而越南的10万大军的指挥者就是苏联的军事顾问。在整个70年代,像这样带结盟性质的友好合作条约,共有10多个第三世界国家与苏联签订。

勃列日涅夫(左三)会见伊朗国王巴列维

勃列日涅夫(左三)会见伊朗国王巴列维

第三,加强经济渗透。在70年代后半期,苏联还普遍加强了对第三世界兄弟国家的经济和军事援助,尤其是军事援助。1970至1974年苏联对第三世界的军事援助为140亿美元,1975至1979年猛增到300亿美元。

阅兵时的勃列日涅夫(中)

阅兵时的勃列日涅夫(中)

中苏关系

勃列日涅夫与毛泽东

勃列日涅夫与毛泽东

1969年3月,中、苏两国军队先后在珍宝岛发生了三次武装冲突。8月13日清晨,又爆发中苏铁列克提冲突,苏联入侵新疆。中苏冲突爆发后,苏联领导层准备用中程导弹对中国的军事政治目标实施“外科手术式核打击”,为取得美国人的支持,苏联将消息告知美国方面。然而尼克松政府认为:一个强大的中国符合西方的战略利益。8月28日,《华盛顿明星报》在醒目位置刊登了一则消息,题目是“苏联欲对中国做外科手术式核打击”,这使得勃列日涅夫不得不取消了这个计划。整个勃列日涅夫在任期间,苏联攻击中国并挑起两国边界事件1700余起。

此后,苏联陈兵百万于中苏边境,并在蒙古驻军和设立导弹基地。毛泽东逝世后,勃列日涅夫在执政晚期意识到了中苏关系正常化的重要性,在其生命的最后一年中接连发出积极的信号,为中苏关系“结束过去、开辟未来”拉开了序幕。从这个意义上讲,中苏关系在勃列日涅夫手上达到了对立的顶峰,也开启了正常化的大门。

综述

1991年版吉尼斯世界纪录称,勃列日涅夫是“世界获奖章最多的人”,共获得苏联勋章十五枚、奖章十八枚,外国勋章四十二枚、奖章二十九枚。但是在戈尔巴乔夫改革年代,勃列日涅夫的苏联最高军功章“胜利勋章”和波兰的“勇士勋章”被剥夺。

2023年5月25日,乌克兰首都基辅市议会投票决定,撤销前苏联领导人勃列日涅夫“荣誉市民”的称号。

国内勋章

挂满勋章的勃列日涅夫

挂满勋章的勃列日涅夫

担任国家领导人期间,勃列日涅夫获得一次“社会主义劳动英雄”称号,四次“苏联英雄”奖章,拥有五枚“金星”奖章。

1981年,给他颁发了“在苏共党内五十周年”纪念章。同年七十五岁大寿时,获得八个国家十三枚各种各样的奖章。

除了国家奖项,勃列日涅夫还获得不少部门奖章,例如1977年获得苏联记者协会的会员证,与此同时获得佩戴记者协会证章之权。

国外勋章

勃氏获得国外奖项,根据不同统计为五十枚至七十枚不等。其中有阿根廷、阿富汗、几内亚、越南、保加利亚、匈牙利、印度尼西亚、民主德国、古巴、老挝、朝鲜、也门、蒙古、秘鲁、波兰、南斯拉夫、埃塞俄比亚、捷克斯洛伐克、罗马尼亚等国的勋章和奖章。

勃列日涅夫的全家福

勃列日涅夫的全家福

关系 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|

妻子 | 维多利亚·勃列日涅娃 | (1908年-1995年),与勃列日涅夫育有尤里·勃列日涅夫和加林娜·勃列日涅娃,余生一直居住在勃列日涅夫的旧宅,晚年受到糖尿病的折磨而死。 |

儿子 | 尤里·勃列日涅夫 | (1933年-2013年),勃列日涅夫之子,退休前是苏共中央委员会的成员,并曾担任外贸部第一副部长。在戈尔巴乔夫当政时期,因贪污的指控被迫退休,之后被捕,全部家当被没收。在苏联解体后,在家过起了基本上与世隔绝的生活。 |

女儿 | 加林娜·勃列日涅娃 | (1929年-1998年),勃列日涅夫之女,先后有三任丈夫:杂技演员米拉耶夫的秘密成婚、魔术师伊戈尔、军人丘尔巴诺夫。晚年染上了酗酒,被女儿送进了精神病院。1998年6月,加林娜在孤独中离开了人世,在生命终结前,她曾对自己的一生进行过总结:“我只要爱情。” |

女婿 | 丘尔巴诺夫 | 1971年与加琳娜成婚。任职期间仰仗岳父,贪婪无度收受贿赂。勃列日涅夫死后,时任内务部副部长的丘尔巴诺夫被捕。 1988年12月30日,被苏联最高法院军事审判庭以贪污罪、滥用职权罪判处有期徒刑12年。 |

飙车惊魂

打猎中的勃列日涅夫

打猎中的勃列日涅夫

嗜烟如命

勃列日涅夫特别喜欢抽烟,但在1976年身患重病之后,医生就禁止他抽烟了。为了能缓解一下烟瘾,他就让周围的警卫员抽烟,以便自己能闻闻。更有甚者,在会见别国领导人时,他让翻译也点上一支烟,深吸一口,然后往自己脸上喷。不仅如此,因为患病而无法入眠的他,吃安眠药也上了瘾,不得不缠着医生想“多来几片”。爱烟如命,嗑药无尽,从勃列日涅夫身上,可以看到一个超级大国领袖的自我失控。

不善言谈

勃列日涅夫

勃列日涅夫

1979年,勃列日涅夫和美国总统卡特私下会晤,他照本宣科,念着为他准备的稿子,当念到划去的段落时,竟转过头去问翻译:“我还要往下念吗?”1982年9月,勃列日涅夫到阿塞拜疆视察,在阿塞拜疆党员大会上致祝贺词。他拿错了别人为他准备的另一份讲话稿念了起来,居然没有发觉。由于他的讲话与大会毫不相干,台下听众骚动起来,秘书连忙替他换了一份讲稿,他这才明白念错了稿子。

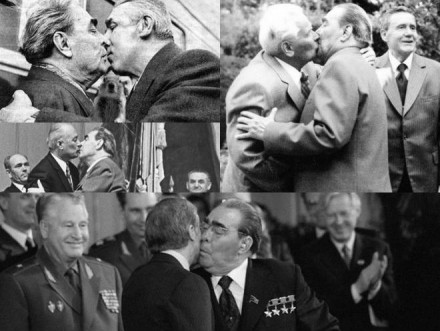

勃氏强吻

勃列日涅夫的各种外交“热吻”

勃列日涅夫的各种外交“热吻”

因个人喜好,“在勃列日涅夫时代,形成了政治局委员同社会主义国家领导人和加盟共和国领导人会见时,男人互相接吻的礼节。”在勃氏看来,这或许是他展现个人外交魅力的独门法宝,但被其接吻的各国政要,鲜有情愿与开心者。

对“勃列日涅夫之吻”最深恶痛绝者,莫过于勃氏下面的苏共政治局委员们——毕竟,他国政要毕生至多也不过被勃氏“强吻”数次而已,而苏共政治局委员们,却不得不“上行下效”,时刻致力于将“勃列日涅夫之吻”发扬光大。继勃氏之后的两任苏共总书记,安德罗波夫与契尔年科,都相当痛恨这种“接吻”。

钟情勋章

戴满勋章的勃列日涅夫

戴满勋章的勃列日涅夫

在“苏联英雄”的历史上,总共有2人获得4枚“金星奖章”,也就是四次获得“苏联英雄”称号。一位是名副其实的传奇苏军元帅朱可夫;另一位就是苏联领导人勃列日涅夫。朱可夫是在3枚“金星奖章”为最高限额的规定还生效时破例被授予第四枚英雄奖章的。勃列日涅夫是为自己颁发四枚“金星奖章”,立志成为“至高无上”的英雄。

痴迷颁奖

勃列日涅夫为首位亚洲宇航员越南人范遵授勋

勃列日涅夫为首位亚洲宇航员越南人范遵授勋

伪劣作品

勃列日涅夫

勃列日涅夫

修改民族

勃列日涅夫多次修改自己的民族。卫国战争期间,他在干部登记表上填的民族是乌克兰人,在他上将军衔证书和由瓦图季内伊和克拉伊纽科夫将军签署的鉴定书上填写的也是“乌克兰人”。1947年6月11日颁发给他的扎波罗热地区公民证上填写的还是“乌克兰人”。然而勃列日涅夫一踏进苏共中央的最高机关,他就将自己的民族改成了“俄罗斯人”了。他来到莫斯科后,填写的各种登记表、履历表统统填写的是“俄罗斯人”。 后来他在回忆录《按工厂的汽笛生活》中也明确表示“论民族我是俄罗斯人,论出身是血统无产者”。

综述

在勃列日涅夫的时代,苏联的国家实力历史性地达到了顶峰,但由于勃列日涅夫对苏联社会积累的无数历史尖锐矛盾缺乏足够的认识,使这些矛盾越积越深,社会动乱的能量越积越大。(新华网)

正面评价

勃列日涅夫之墓

勃列日涅夫之墓

勃列日涅夫时期公正的优势,普通民众的生活水平都得到不同程度的提高。统计数据表明,在勃列日涅夫执政初期的1965年,苏联人的平均工资只有96.5卢布,到了其执政晚期就上涨到170卢布。很多苏联人在这段时间内搬进了属于自己的房子,购买了像样的家具、服装甚至汽车。但苏联解体后,俄罗斯社会分化为界限分明的贫富两大社会集团。对于大多数俄罗斯民众,勃列日涅夫时代是如今“不公正、不平等”的俄罗斯的对立面。(新华网)

2013年,俄罗斯“列瓦达中心”一项20世纪苏联领导人好感度调查显示,勃列日涅夫成为现代俄罗斯人心中最受欢迎的苏联领导人,有56%的受访者对其持肯定态度。(环球网)

负面评价

在勃列日涅夫时代,贪污腐败之风到处盛行,被揭发出来的人也很少丢官,因为最高领袖本人就是一个腐败分子。(叶利钦)

俄罗斯一定要避免出现勃列日涅夫时期苏联出现的“停滞”局面。(梅德韦杰夫)

勃列日涅夫以俄罗斯典型的、并不总是受欢迎的男子接吻习惯而闻名……勃列日涅夫一直把它作为本人公开活动的一个突出部分,来加以运用。(亚历山大·杜布切克)

在将近20年的时间里,勃列日涅夫身居极为重要的政治职位。但是,作为一个人物,他是那么平庸;作为一个政治家,他是那么缺乏才气。他是个几乎在各个方面都很弱的人,这正是他与所有前任的不同之处。(俄罗斯历史学家罗易·梅德韦杰夫)

勃列日涅夫

勃列日涅夫

俄罗斯人民在赞扬和缅怀这位国家领导人的同时,也在反省勃列日涅夫时代。在勃列日涅夫时代,苏联因为诸多历史遗留问题而开始停滞不前,这段时间内,苏联GDP增速从1966年至1970年的年均21%,到后期的9%。苏联经济正是在这一时期开始依赖于石油和天然气出口。(中国日报)

整个勃列日涅夫时代,苏共的许多书记、州委书记、边疆区委书记、中央委员都卷入了肮脏勾当。高级领导人彼此勾结、滥用权力、贪污受贿的案件层出不穷。除个别案例外,大多数腐败案件都是勃氏去世后才被揭露出来。勃氏个人的贪婪在这场腐败盛宴中起到了强烈的“示范”和“带头”作用。勃氏对各种送上门来的贵重礼品几乎照单全收。(腾讯网)

勃列日涅夫以宫廷政变的方式夺取了赫鲁晓夫的权力,但并没有把改革推进到一个新时期,而是力图再造斯大林模式,重现斯大林的个人集权。这就加剧了苏联社会固有的矛盾。当苏联人民无法忍受这种制度时,墓也就挖好了,何时下葬只是时间问题,谁来埋葬也不过是历史的偶然。(环球网)

纪念雕像

勃列日涅夫纪念像

勃列日涅夫纪念像

地区改名纪念

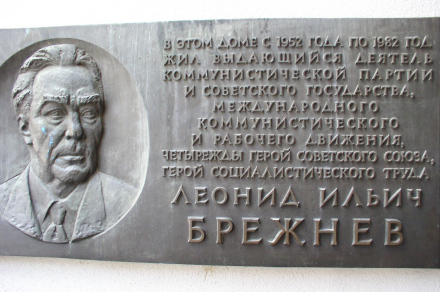

勃列日涅夫死后,苏共中央、苏联部长会议和苏联最高苏维埃主席团通过了《关于永远纪念列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫》的决定,将卡马河畔切尔内市更名为勃列日涅夫市,将莫斯科的稠李区更名为勃列日涅夫区,并在首都及其他四个城市建造了以列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫命名的广场。此外,苏共中央还在勃列日涅夫生前居住的库图佐夫大街26号大楼上悬挂纪念牌匾。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

上一篇 尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫