-

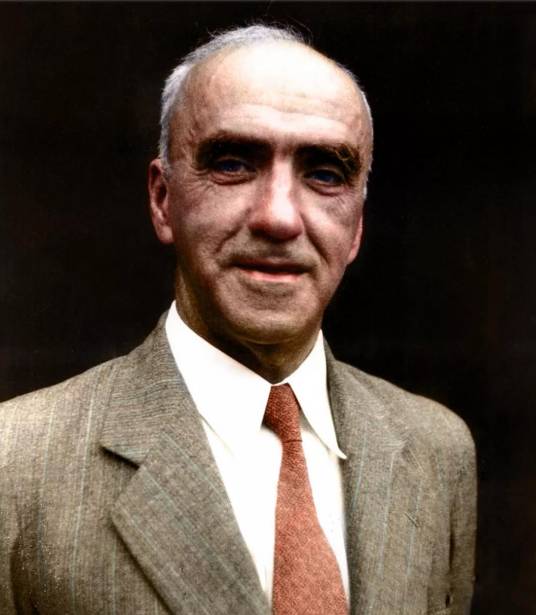

司徒雷登 编辑

司徒雷登(John Leighton Stuart,1876年6月24日~1962年9月19日),出生于浙江杭州,苏格兰裔美国人,美国基督教长老会传教士、外交官、教育家,父母均为美国在华传教士。1904年开始在中国传教,曾参加建立杭州育英书院(即后来的之江大学)。1908年任南京金陵协和神学院希腊文教授。1919年起任燕京大学校长、校务长。1946年任美国驻华大使,一生中在中国生活了半个世纪。1949年8月离开中国。

1962年9月19日,司徒雷登逝于美国华盛顿,终年86岁。 2008年11月归葬杭州西郊安贤园。

中文名:司徒雷登

外文名:John Leighton Stuart

国籍:美国

出生日期:1876年6月24日

逝世日期:1962年9月19日

毕业院校:汉普顿-悉尼学院

职业:传教士,外交官,教育家

主要成就:筹建燕京大学

出生地:中国杭州

信仰:基督教

代表作品:司徒雷登日记、在华五十年

语言:杭州话英语

1876年6月,司徒雷登出生在杭州 天水堂教士住宅(今杭州拱墅区天水街道耶稣堂弄 ),父母都是早期到中国的美南长老会传教士,祖上是苏格兰的名门望族 。直到11岁回到美国读书,他都生活在杭州,在杭州度过了完整的童年,学会了一口纯正的杭州话,并认杭州为自己的第二故乡。

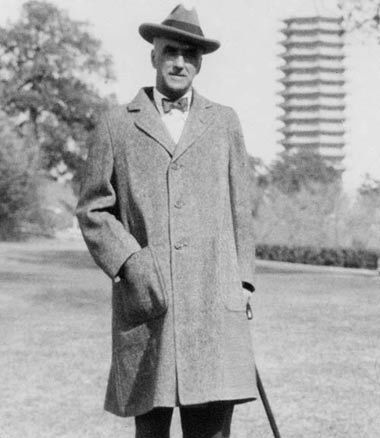

司徒雷登

司徒雷登

1899年,司徒雷登进入神学院,加入了“学生海外志愿传教运动”组织。

1902年,司徒雷登被按立为牧师。

1904年,司徒雷登结婚后携妻子回到杭州,学习汉语,跟随父亲到中国许多地方布道, 成了第二代美南长老会传教士。

1906年,独生子杰克也在浙江杭州出生。

1908年,司徒雷登到南京金陵神学院执教 ,为希腊文教授。

1910年,司徒雷登任南京教会事业委员会主席;1911年,辛亥革命爆发时兼任美国新闻界联合通讯社驻南京特约记者。

1918年的下半年,美国南北长老会正式向司徒雷登下达了命令,让司徒雷登去筹办“一所新的综合性大学”。

1919年春天,司徒雷登出任燕京大学的校长。

1921年,司徒雷登受聘为中国教会教育调查团成员。

1946年出任驻华大使。

1946年出任驻华大使。

1933年,受美国总统罗斯福召见,听取他对中国时局的意见。

1941年,太平洋战争爆发,司徒雷登因拒绝与日军合作,被日军关在集中营,直到日本投降后获释。

1945年,获释后的司徒雷登继任燕京大学校长(后为校务长)。

1946年7月11日,司徒雷登出任美国驻华大使。 同年,被当时的国民政府授予杭州市荣誉市民 。

1949年4月,解放军攻占南京,司徒雷登没有随国民政府南下广州,留在南京。

1949年8月2日,由于美国在华政策的彻底失败,司徒雷登不得不悄然离开中国返回美国,随即退休。

美驻华大使雷德出席骨灰安放仪式

美驻华大使雷德出席骨灰安放仪式

回到美国后,司徒雷登先被美国国务院下了“禁言令”,后来又被麦卡锡主义者骚扰。患了脑血栓,导致半身不遂和失语症。

1962年9月19日,司徒雷登因心脏病突发在美国华盛顿去世,终年86岁。

2008年11月17日,司徒雷登的骨灰安放于杭州半山安贤园。

《启示录注释》

《司徒雷登日记》

《在华五十年——司徒雷登回忆录》等。

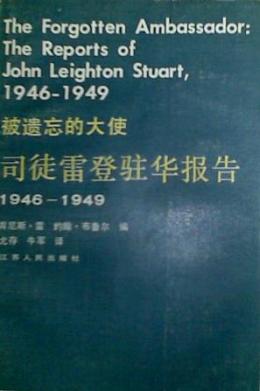

被遗忘的大使

作者名称 司徒雷登

作品类别历史书系

作品时间1990-7

原来他乡是故乡:司徒雷登回忆录

作者名称 司徒雷登

作品类别回忆录

作品时间2014-10

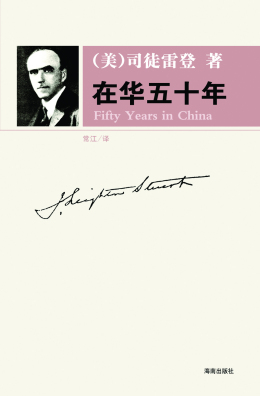

在华五十年

作者名称 司徒雷登

作品类别历史书系

作品时间2010-7-1

主要内容包括:家世渊源,林肯总统的表亲,我的父亲母亲,父亲办教育受到教会指责,母亲却成功了,童年印象。

2010年7月1日由海南出版社出版。

主持燕京

出任校长

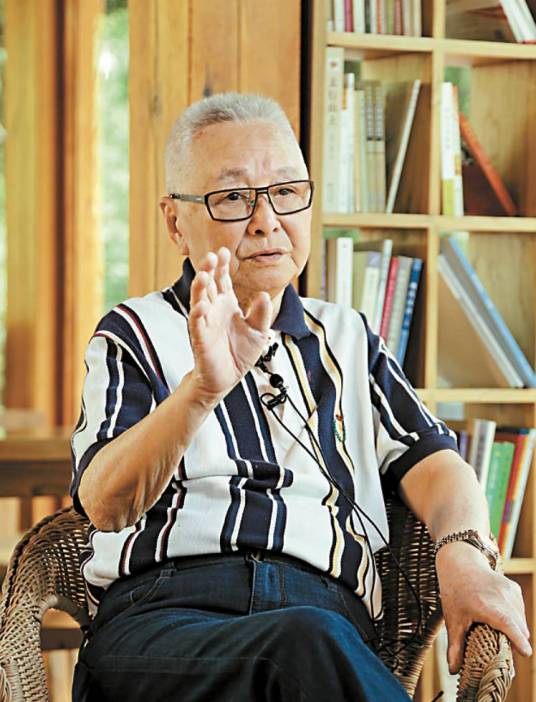

与金陵女子文理学院校长吴贻芳的合影

与金陵女子文理学院校长吴贻芳的合影

筹款扩建

司徒雷登

司徒雷登

经过数年建设,1929年新校址正式投入使用。燕京大学校园的建设,融合了中西文化,是司徒雷登的得意之作。司徒雷登自豪地宣称:“凡是来访者,无不称赞燕京大学是世界上最美丽的校园——它有助于加深学生对这个学校及其国际主义理想的感情。”

培养人才

燕京大学仅仅存在了33年(1952年停办),其间还受到日本侵华战争的严重干扰,注册学生总共不超过10000名,却为中国培育了一大批高水平的人才,很多是各个领域的领军人物:其中中国科学院院士42人,中国工程院院士11人,再加上其他卓有成绩者,超过100人,占了注册学生的1%以上,可说是科学家的摇篮。二战时,中国驻世界各大城市的新闻特派员,9/10是燕京大学新闻系的毕业生。

响应政策

燕京大学是教会学校,资金也主要来自教会。司徒雷登意识到若严格遵循教会原来的办学思想,不顾中国人的意愿,学校就无法生存;只有教育政策反映中国舆论的要求,学校才可在中国立足和发展。司徒雷登认为中国人有权规定外国人在中国国土上实施怎样的教育,所以当1925年中国政府教育部公布教会学校立案规章的时候,燕京大学响应最快。按这个规章,校长一职必须聘用中国人,校董事会也得中国董事占多数。以前的董事会当然激烈反对,司徒雷登费了不少工夫说服他们。对于教育部禁止强迫学生崇拜宗教、禁止设置必修的宗教课程,司徒雷登都完全赞成,他也由校长退居校务长。这些都使得燕京大学虽为教会学校,却逐渐中国化,得到了中国人的认同。

聘请名师

司徒雷登深知,要把燕京大学办成一流大学,必须要有一流的教师。他坚持由学校自行聘请教师;所有教师不必信教;按教授等级,中外教师同等同酬;对有名望、有真才实学者,登门拜访,高薪聘用。燕京大学云集了当时的一批大师,陈寅恪、郑振铎、谢冰心、钱玄同、费孝通、顾颉刚、张友渔、斯诺等都曾在燕京大学任教。教授月薪360大洋(银元),校长月薪500大洋。司徒雷登只拿教授月薪。当时的国立大学常有欠薪情况,但燕京大学从不拖欠薪资。

燕京学社

真正让燕京大学跻身世界一流大学地位的,则是哈佛燕京学社的建立。司徒雷登了解到美国铝业大王霍尔(1863—1914)有一笔巨额遗产捐作教育基金,并声明遗产中一部分用于研究中国文化,由一所美国大学和一所中国大学联合组成一个机构,来执行这项计划。起初遗嘱执行机构选了美国的哈佛大学和中国的北京大学,但司徒雷登设法成功地说服哈佛大学与燕京大学合作,于1928年春成立哈佛燕京学社,并设立燕京学社北平办事处。

1929年司徒雷登参加冰心与吴文藻的婚礼

1929年司徒雷登参加冰心与吴文藻的婚礼

一年之后,司徒雷登再次见到这位律师,克里夫兰还没有说话,律师就提出要实现诺言,不过,律师“变卦”了,因为他给燕京大学的不是五十万,而是增加了一倍——一百万。司徒雷登当然不会错过这样的好机会,他趁机提出燕京大学发展的困难,并把款项要求提高到一百五十万,不过这次律师答应得比第一次就爽快多了。以当时燕京大学的实力,能够和哈佛这样当时在世界处于一流位置的学校联合,司徒雷登也不免有些自得。他说:“承蒙哈佛当局欣然允诺,将他们那所大学的美好名字同中国一所小小的教会学校连在一起,实在令人感激。”

支持爱国

支持学生的爱国行动,是司徒雷登主政燕京大学20多年里始终坚持的理念。

1920年4月,全国学联因政府与日本就山东问题的谈判宣布罢课,以示抗议。燕京大学的师生员工响应学联的决议,停课六星期,耽误的学业在暑假补足。1925年“五卅惨案”刚发生,燕京大学就发表了宣言,而代表中、美、英等国籍的燕京大学教职员起草宣言、责问英国当局的,正是一位英籍教授。这其中有着校长司徒雷登的支持。

亲自游行

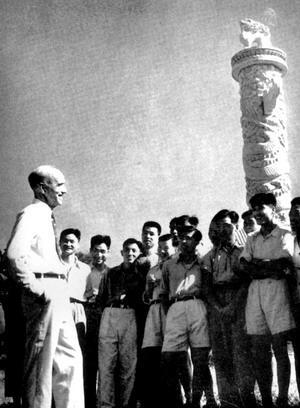

司徒雷登在燕园

司徒雷登在燕园

1937年,抗日战争正式爆发后,日本占领北平。日方经常找借口挑衅,逮捕燕京大学师生。司徒雷登少不得出面斡旋,奔走于美国领事馆和日本驻军司令部之间,他曾这样说:“北平沦陷期间,我的学生在参加爱国活动之后,回校时总会兴奋地告诉我,他们是如何用实际行动报效祖国和人民的。这使我感到十分欣慰。尤为感人的是他们已在身体力行燕京大学的校训‘因真理,得自由,以服务’。”

继续办学

司徒雷登在囚所留影

司徒雷登在囚所留影

1939年,司徒雷登在一次对全校师生的讲话中说:“燕京大学不是‘世外桃源’,不能‘两耳不闻窗外事’,而是要关心国家大事”,“现在的燕京大学处在沦陷区,不要被日寇的反面宣传所迷惑”。日本人曾提出让日本学生进燕大读书的要求,司徒雷登表面同意,但坚持应和中国学生一样经考试合格方能录取,结果虽有日本学生报考,却因未达到标准,无一人进入燕京大学。

身陷囹圄

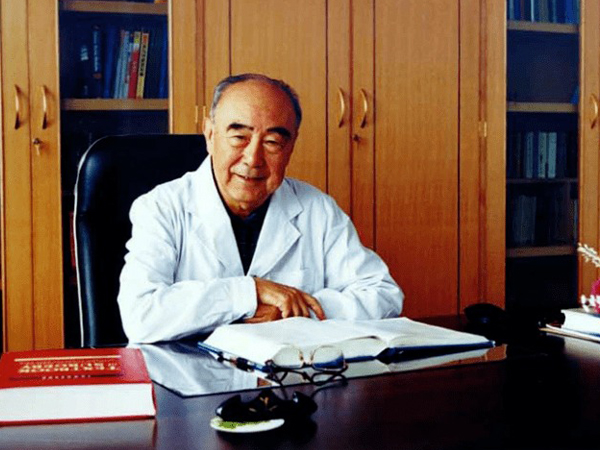

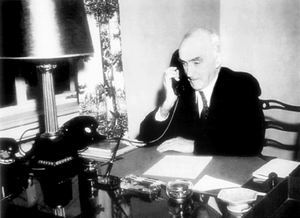

司徒雷登65岁的留影(1941年)

司徒雷登65岁的留影(1941年)

司徒雷登当时正在天津为学校募捐,借住在英商汤生公司。日本宪兵队将他逮捕并押到北京。司徒雷登被捕之后,美国国务院一再态度强硬地要求日本释放司徒雷登,这恰恰让日本认为司徒雷登是个举足轻重的人物,并决定在需要他发挥作用的那一天再释放他。因此,在其他燕大师生被营救出来之后,司徒雷登又独自在日本人的监狱里多待了4年,一直到1945年抗日战争胜利。

刚进监狱的时候,司徒雷登受到了审问,但是日本人一无所获。在之后的日子里,他被允许看两份报纸,一份是北京出的英文报纸,一份是英文版的《大阪每日新闻》。

四年的监禁生涯中,司徒雷登完成了他的大部分自传。后来,司徒雷登根据他在狱中所写的自传写成了《在华五十年》一书。

出狱后的第二天,司徒雷登就回到燕京大学,着手重建校园——10月10日,燕京大学又一次开学了。

驻华大使

外交生手

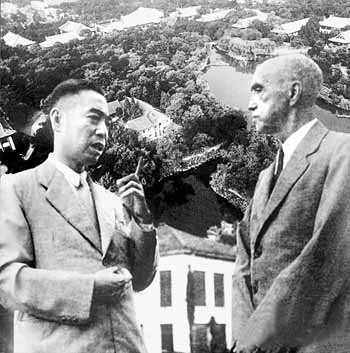

1945年重庆谈判期间,周恩来和司徒雷登会面

1945年重庆谈判期间,周恩来和司徒雷登会面

和平努力

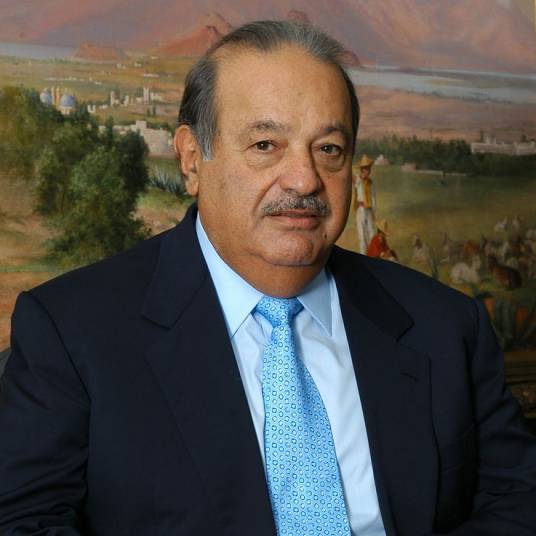

司徒雷登与傅泾波

司徒雷登与傅泾波

被迫返美

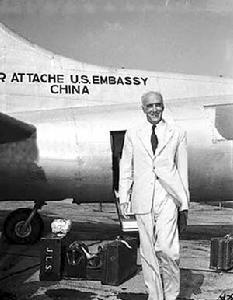

司徒雷登一九四九年从中国乘飞机回到美国

司徒雷登一九四九年从中国乘飞机回到美国

司徒雷登就这样黯然离别生活了45年的中国,从此再也没有踏上中国的土地。

孤寂晚年

燕大校友向老校长献花

燕大校友向老校长献花

1962年9月19日,司徒雷登在华盛顿病故。

魂归杭州

2008年,在美国驻华大使雷德、燕京大学老校友们和杭州市民的注视下,阔别中国60年的司徒雷登之魂,再度回到了中国杭州。11月17日,前美国驻华大使司徒雷登的骨灰葬于杭州半山安贤园。墓碑上写着:“司徒雷登,1876—1962,燕京大学首任校长。”

亲属成员

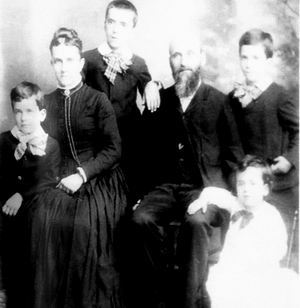

司徒雷登少年时与全家的合影

司徒雷登少年时与全家的合影

母亲:玛丽

妻子:爱琳

儿子:杰克

生活成长经历

三兄弟都在杭州出生

1869年(清同治八年),一个美国人漂洋过海来到中国,他的名字叫约翰·林顿·斯图尔特(1840-1913)。这位斯图尔特先生家世显赫,出身苏格兰的名门望族,他的家族和美国前总统林肯沾亲带故。斯图尔特家族世代从事牧师或传教事业,他这一次,也是以美国南长老会传教士的身份来到中国,在中国过了大半辈子,后来葬在杭州西湖边的九里松。

1874年,短暂回国的斯图尔特先生再次来到中国,这次他带来了新婚妻子,夫妇两人住到了杭州天水桥附近一座二层房子里,这座老房子保留至今。

玛丽·路易莎·霍顿(1842-1925),出生于美国南方,1874年和斯图尔特结婚,婚后来到杭州,她协助创办了中国第二所女子学校,该校后来并入著名的弘道女中。

1876年,这对夫妇第一个爱情结晶在杭州这所老房子里出生了,根据家族习惯,取名为John Leighton Stuart,这个孩子后来有一个更有名的中文名字——司徒雷登。

“杭州伢儿”的年少岁月

杭州,对于司徒雷登来说是一个充满回忆的地方,他出生后学会的第一门语言不是英语,而是跟着杭州人乳母学的杭州话,所以他以后讲的带杭州口音的普通话 。他在回忆录里用充满诗意的语句这样写道:

“杭州是中国历史最悠久、风景最美丽的城市之一。西湖山峦环抱,山上庙宇错落,十分令人喜爱,远处是以‘钱塘潮’著名的风景如画的钱塘江,杭州的这些郊野景色长期以来一直是中国文学艺术中著名的题材。”

童年时期的司徒雷登,和小伙伴们在杭州到处嬉戏,11岁时,司徒雷登回到美国读书。1905年,新婚的司徒雷登和父亲一样,带着妻子回到阔别17年的中国,他仍然选择来到杭州,子承父业成为一位传教士。

艾琳(1878-1926),司徒雷登的远房表妹,1904年在美国路易斯安那州的新奥尔良和司徒雷登结婚,婚后不久随司徒雷登来到杭州。1926年去世于北京,葬于燕京大学公墓。司徒雷登此后终生未再娶。

1949年8月8日,毛泽东发表了一篇《别了,司徒雷登》的文章。写道:“人民解放军横渡长江,南京的美国殖民政府如鸟兽散。司徒雷登大使老爷却坐着不动,睁起眼睛看着,希望开设新店,捞一把。司徒雷登看见了什么呢?除了看见人民解放军一队一队地走过,工人、农民、学生一群一群地起来之外,他还看见了一种现象,就是中国的自由主义者或民主个人主义者也大群地和工农兵学生等人一道喊口号,讲革命。总之是没有人去理他,使得他‘茕茕孑立,形影相吊’,没有什么事做了,只好夹起皮包走路。”中国人民解放军在渡江之后,所有驻华使节,包括苏联大使,都跟国民党政府南下去了广州,只有司徒雷登还执意留在南京,并试图去北京与毛泽东见面。毛泽东还写道:“司徒雷登是一个在中国出生的美国人,在中国有相当广泛的社会联系,在中国办过多年的教会学校,在抗日时期坐过日本人的监狱,平素装着爱美国也爱中国,颇能迷惑一部分中国人,因此被马歇尔看中,做了驻华大使,成为马歇尔系统中的风云人物之一。”

闻一多在《最后一次演讲》中有段谈司徒雷登,但是1949年后出版物中总是删除这段话。这段话如下:“现在司徒雷登出任美驻华大使,司徒雷登是中国人民的朋友,是教育家,他生长在中国,受的美国教育。他住在中国的时间比住在美国的时间长,他就如一个中国的留学生一样,从前在北平时,也常见面。他是一位和蔼可亲的学者,是真正知道中国人民的要求的,这不是说司徒雷登有三头六臂,能替中国人民解决一切,而是说美国人民的舆论抬头,美国才有这转变。” 在中国,由于毛泽东的《别了,司徒雷登》一文,他长期被公众认为是美国侵略中国失败的代表人物。

闻一多和毛泽东的说法出现了矛盾,但是,相关部门在将这两篇文章同时收入中学课本的时候,把闻一多演讲中这一段话不加任何说明地删去了,就当他没有讲过一样。

1946年8月17日,在蒋介石接待马歇尔和司徒雷登的晚宴上,马歇尔“极坦率地谈到昆明的两次暗杀及其对美国舆论的有害影响”,让蒋介石尴尬万分。而第二天下午,司徒雷登向蒋介石提供的三条恢复局势的措施第一条就是“不对暗杀事件公开承担责任”。当然,作为外交人员,司徒雷登的一言一行要维护美利坚合众国利益。但无论如何,在中国人民的朋友心中,以闻一多为代表的中间派知识分子的分量应该是远远比不上“精明能干、世念通达”的领袖蒋委员长的。

“整个20世纪大概没有一个美国人像司徒雷登博士那样,曾长期而全面地卷入到中国的政治、文化、教育各个领域,并且产生过难以估量的影响。”(林孟熹评)

“既是政客又是学者,既是狡猾的对手又是温馨的朋友”。

司徒雷登是当时美国驻中国大使,而美国的对华政策当时在中国已遭到彻底失败。他既是美国对华政策的执行者,也是这一政策的受害者。(新华网评)

“这几十年中,曾有过几次小小的事情,同他有过几次短短的谈话,每次的谈话里,都使我觉得他是兼有严父的沉静和慈母的温存。他款款地笑在你的对面或身边,两手叉握着放在膝上,用温和恳挚的目光看着你。你不先开口,他是不多说话的。他总是尽量地给你机会,让你倾吐你的来意,然后他用低柔的声音、诚挚的话语,来给你指导与慰安……”(冰心评)

周恩来与司徒雷登在交谈

周恩来与司徒雷登在交谈

越过历史的沧桑,越过战争、离乱、一个民族的悲情以及意识形态的对峙,客观而言,司徒雷登无论是在中美关系史上还是在更广泛的中国对外关系史上都终究是一个“政治上的小人物”。他的“大使”岁月只有短短两年时间,而在此之前的48年,他一直在中国从事传教以及教育工作,并因此获得尊敬。司徒雷登终其一生对中国有很深的感情。作为燕京大学首任校长,主持燕大校务达27年之久,他骑着毛驴为燕大筹款的逸事至今仍在学林流传。应该说,司徒雷登在华50年绝大部分时间都在为中国社会做一些建设性的工作,直至被杜鲁门任命为驻华大使,他生活的重心以及命运才悄然改变。(腾讯网评)

当年的杭州媒体称他为“杭州人”;司徒雷登是个“中国通”,也是个“杭州通”;出生在杭州的他,凭借过人的语言天赋,说得一口流利的杭州话。(杭州网评)

司徒雷登的“四个第一”

七十多年后的今天,回头看看,司徒雷登这个美国人,确实值得书上一笔。在中国现代历史上,他占了“四个第一”。

他是第一个生于中国、长于中国、工作于中国并叶落归根于中国的美国人。

杭州司徒雷登故居

杭州司徒雷登故居

司徒雷登雕像静静立在杭州耶稣堂弄

司徒雷登雕像静静立在杭州耶稣堂弄

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。